日本株:短期的には悪材料が重なりやすい

要旨

10-12月期は高成長だが内需は弱め

日本経済の高めの成長が続いています。日本の2024年10-12月期の実質GDP成長率は前期比年率ベースで2.8%と高い水準を記録しました。成長をけん引したのは外需であり、内需は鈍い動きにとどまりました。内需の弱さは、円安やコメの価格高騰による影響が物価を大きく押し上げたことでインフレ率が加速し、消費者マインドに悪影響が及したためと考えられます。

今年の春闘での賃上げが内需のリバウンドをもたらすと見込まれる

2025年1月に入ってもインフレの加速は続いており、鳥インフルエンザの影響もあって2-3月中は民間消費の弱さが続くとみられます。しかし、4-6月期以降は、春闘の結果が実際に賃金上昇に反映されはじめるとともに、鳥インフルエンザの終息や野菜生産の正常化などによってインフレが減速するとみられることから、実質賃金の伸び率が上向くと見込まれます。これが民間消費の緩やかな拡大につながり、実質GDP成長率は再び改善に向かうと考えられます。

短期的には日本株への悪材料が重なりやすい

年初来の日本株の上値が抑えられた背景には、①トランプ政権の追加関税等の通商政策による不透明感、②日銀がタカ派化しているとの見方の強まり、➂米国の長期金利低下と日銀のタカ派化期待を背景とした円高の進行、④インフレの高止まりが消費減速につながるという懸念―という4つの要因があると考えられます。短期的には、株式市場における不透明感が強まる可能性があります。しかし、日本の株価は4-6月期中には緩やかな上昇軌道に戻る可能性が高いと考えられます。

10-12月期は高成長だが内需は弱め

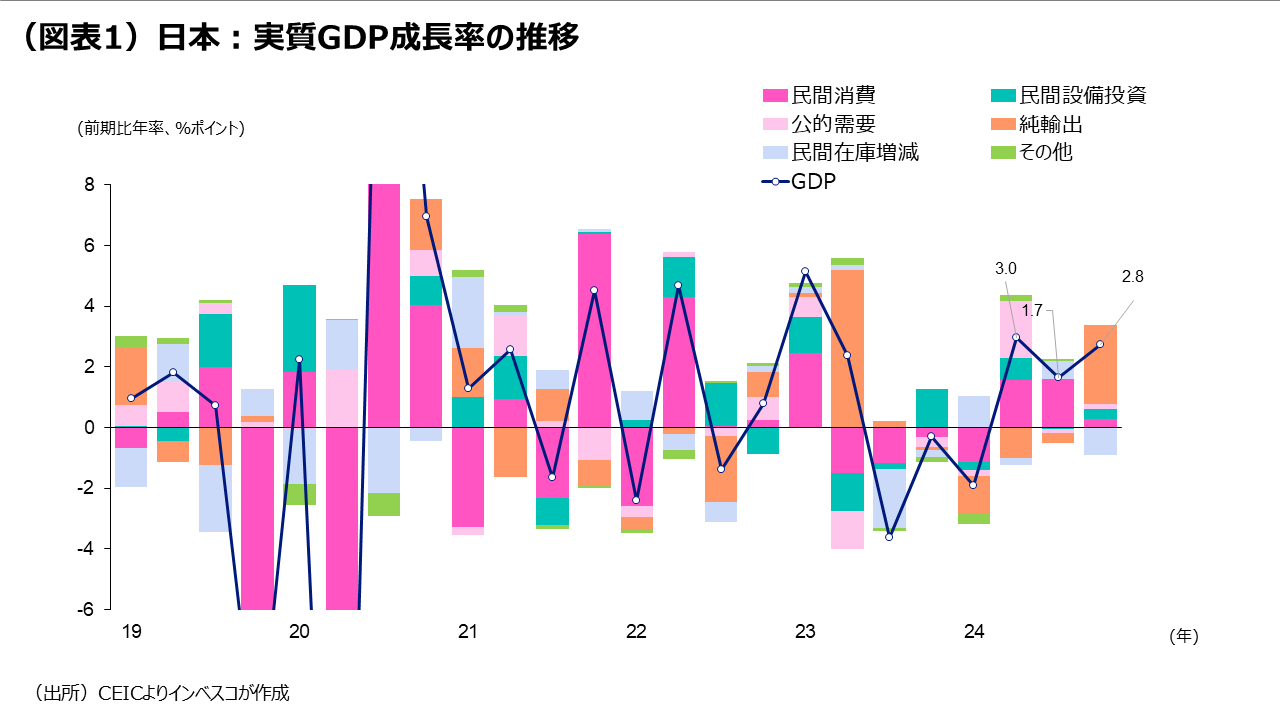

日本経済の高めの成長が続いています。日本の2024年10-12月期のGDP成長率は2.8%(実質での前期比年率ベース、以下同様とします)と、4-6月期の3.0%、7-9月期の1.7%に続いて高い水準を記録しました(図表1)。同期の米国、ユーロ圏、英国の経済成長率が、ぞれぞれ、2.3%、0.1%、0.4%であったことをふまえると、主要先進国の中でも高めの成長を達成したことになります。

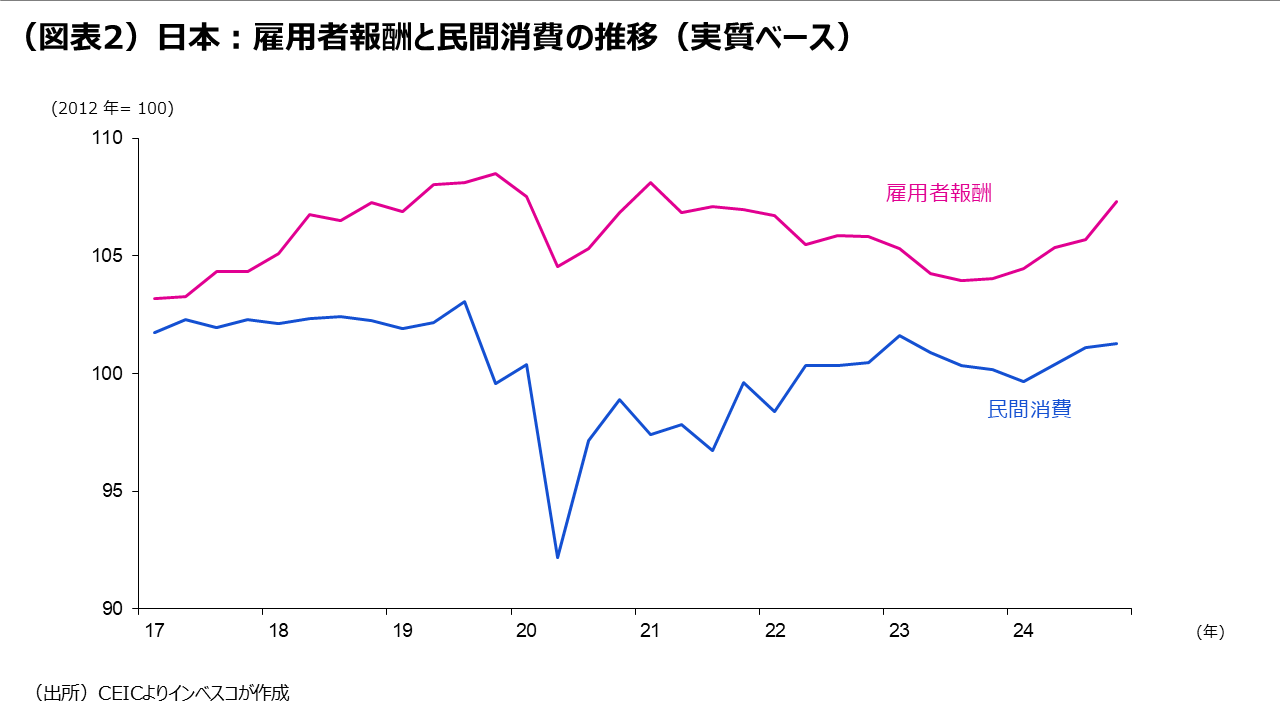

ただ、日本の2024年10-12月期の成長をけん引したのは外需であり、その実質GDP成長率に対する寄与度は2.6%ポイントでした。外需が伸びたのは、輸入が大きく減ったことによるもので、輸出が大きく加速したわけではありませんでした。その一方で、内需は鈍い動きにとどまりました。民間設備投資の伸びは1.9%と、7-9月期の0.5%から加速したものの、民間消費の伸びは0.5%にとどまり、3.0%という高い伸びを記録した4-6月期、7-9月期から減速しました。実は雇用者数や冬期ボーナスの比較的高い伸びに支えられる形で雇用者報酬は6.3%(実質での前期比年率ベース)も増加したのですが(図表2)、年末に近づくにつれて円安やコメの価格高騰による影響が物価を大きく押し上げたことでインフレ率が加速し、消費者マインドに悪影響が及んだと考えられます。

今年の春闘での賃上げが内需のリバウンドをもたらすと見込まれる

2025年1月に入ってもインフレの加速は続いています。2025年1月の東京都区部の消費者物価上昇率(速報値ベース)は前年同期比で3.4%と、10月の1.8%、11月の2.5%、12月の3.1%に続いて加速しました。

コメの価格が高止まる中、野菜や果物の価格が大きく上昇しました。2~3月は鳥インフルエンザの影響による鶏卵や鶏肉の価格上昇の影響がより強く顕在化するとみられることから、消費マインドの改善は難しいとみられます。このため、1-3月期は民間消費の弱さが続く公算が大きいと思われます。一方、2024年10-12月期に輸入の想定外の減少によって改善した外需については、1-3月期は輸入が反動で増加するとみられることから、成長率に対する寄与度は大幅に低下する公算が大きいと考えられます。これらの結果として、1-3月期の実質GDP成長率は前期に比べるとかなり減速するとみられます。

もっとも、4-6月期以降は、春闘の結果が実際に賃金上昇に反映されはじめるとともに、鳥インフルエンザの終息や野菜生産の正常化などによってインフレが減速するとみられることから、実質賃金の伸び率が上向くと見込まれます。これが民間消費の緩やかな拡大につながり、実質GDP成長率は再び改善に向かうと考えられます。内需が好調さを取り戻すことで、日本銀行が、夏に予定される参議院選挙後の9月の会合で利上げを実施する環境が整うと見込まれます。

短期的には日本株への悪材料が重なりやすい

こうした環境下、日経平均株価の年初から直近(2月19日)までの騰落率はー1.8%と、最高値を更新したS&P500種指数やストックス欧州600指数と比べると弱い動きが続いています。日本株の上値が抑えられた背景には、①トランプ政権の追加関税等の通商政策による不透明感、②日銀がタカ派化しているとの見方の強まり、➂米国の長期金利低下と日銀のタカ派化期待を背景とした円高の進行、④インフレの高止まりが消費減速につながるという懸念―という4つの要因があると考えられます。このうち、②と➂についてはその影響が既に株価におおむね織り込まれたとみられるものの、①については、トランプ政権の追加関税策が4月以降に本格的に実施されるとみられるうえ、④についても、2~3月中はすでにふれた理由からインフレの落ち着きが見込みにくいとみられます。これらを総合的に考えると、株式市場における不透明感が短期的に強まる可能性があります。

もっとも、3月には春闘の結果が明らかになり、賃上げを通じた内需拡大への期待感が高まるとみられるうえ、4月に公表されるとみられるトランプ政権の追加関税策についての詳細が明らかになれば、追加関税に関する不透明感も後退すると見込まれます。こうして、日本の株価は4-6月期中には緩やかな上昇軌道に戻る可能性が高いと考えられます。

ご利用上のご注意

当資料は情報提供を目的として、インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(以下、「当社」)が当社グループの運用プロフェッショナルが日本語で作成したものあるいは、英文で作成した資料を抄訳し、要旨の追加などを含む編集を行ったものであり、法令に基づく開示書類でも金融商品取引契約の締結の勧誘資料でもありません。抄訳には正確を期していますが、必ずしも完全性を当社が保証するものではありません。また、抄訳において、原資料の趣旨を必ずしもすべて反映した内容になっていない場合があります。また、当資料は信頼できる情報に基づいて作成されたものですが、その情報の確実性あるいは完結性を表明するものではありません。当資料に記載されている内容は既に変更されている場合があり、また、予告なく変更される場合があります。当資料には将来の市場の見通し等に関する記述が含まれている場合がありますが、それらは資料作成時における作成者の見解であり、将来の動向や成果を保証するものではありません。また、当資料に示す見解は、インベスコの他の運用チームの見解と異なる場合があります。過去のパフォーマンスや動向は将来の収益や成果を保証するものではありません。当社の事前の承認なく、当資料の一部または全部を使用、複製、転用、配布等することを禁じます。

MC2025-020