過去半世紀の歴史に学ぶ、米追加関税策の本質

要旨

米国が経常収支を改善する必要に迫られたのは過去50年あまりで4度目

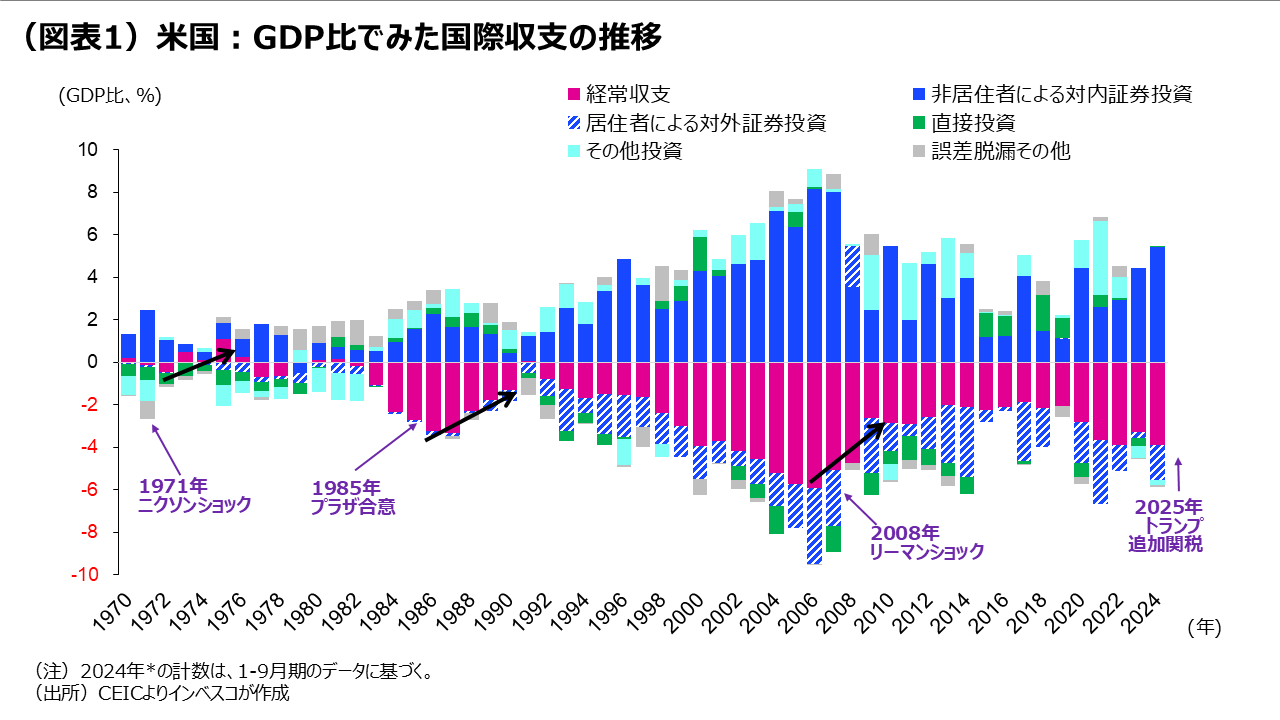

過去半世紀あまりの米国による国際政策をみると、経常収支を改善させる必要に迫られた時に、米国の政策当局者が通商・通貨政策を実際に大きく転換するなどの形で、経常収支が改善することが繰り返されてきたことがわかります。具体的なエピソードとしては、(1)1971年における金本位制からの離脱、いわゆるニクソン・ショック、(2)1985年におけるプラザ合意、(3)2008年のリーマンショック―が重要です。

トランプ政権による追加関税策はどのように位置づけられるか?

現在の局面では、中国が米国にとって最も大きな貿易赤字を計上する相手国であることから、大幅なドル安政策が受け入れられにくい状況にあります。このため、米国としては、ファーストベストな(最善の)解決法ではないにもかかわらず、追加関税策を交渉の道具として使うことで、「ディール」という名の下で、相手国による米国製品の輸入の増額や、相手国企業による対米直接投資を増やすこと等による相手国から米国向けの輸出の減額を目指していると想像されます。一方、第2期トランプ政権では、第1期トランプ政権下よりもより高率の追加関税策や、大きめの「ディール」が目指される可能性があります。

トランプ通商政策への金融市場の反応が今後変わっていく

私は、グローバル金融市場における追加関税策の受けとめ方が、「追加関税の乱発による米国のインフレリスクの織り込み」から、追加関税を梃子にした、「米国と貿易相手国間のディールによるインパクトの織り込み」、という形に徐々に変化していくと予想しています。グローバル金融市場では、この点が、①米国についての過度のインフレ懸念が後退し、その結果として、米長期金利が4%前半で落ち着く公算が高いこと、②多くの国・地域とのディールが米国の経済成長率を押上げる効果をもたらし、それが米国株投資への魅力を高めること、➂逆に米国との貿易収支赤字がGDP比でみて大きい国では、ディールによる景気へのマイナス効果が強く意識されやすいこと、④国・地域ごとに具体的なディールの内容を想定し、それを株価に織り込む動きが出てくること―という形でインパクトをもたらすと見込まれます。

米国が経常収支を改善する必要に迫られたのは過去50年あまりで4度目

第2期トランプ政権による追加関税やそのほかの貿易政策は、第1期トランプ政権よりもかなりよく練られた戦略に則って実施されているようです。トランプ政権による足元での貿易政策は、米国製造業の競争力の低下やそれに伴う貿易赤字の悪化を反転させ、製造業における雇用の拡大を目指しているようです。私は、この問題を理解するには、追加関税を巡る喧噪から一歩下がって、より大きな視点で問題をとらえる必要があるように感じています。過去半世紀あまりの米国による国際政策をみると、経常収支を改善させる必要に迫られた時に、米国の政策当局者が通商・通貨政策を実際に大きく転換するなどの形で、経常収支が改善することが繰り返されてきたことがわかります。具体的なエピソードとしては、(1)1971年における金本位制からの離脱、いわゆるニクソン・ショック、(2)1985年におけるプラザ合意、(3)2008年のリーマンショック―が重要です。ちなみに、(3)のリーマンショック後に経常収支が改善したのは、政策の結果ではなく、金融危機が生じることで米国が景気後退に陥った結果でした。GDP比でみた米国の経常収支は、これらのエピソードの後、大きく改善しました(図表1)。その時の経緯や景気や金融市場の動きは次の通りです。

(1)ニクソン・ショック:1971年の金本位制からの離脱の際には、米国の経常収支が大幅な赤字を記録しているわけではありませんでしたが、欧州への資本流出で米国からの金の流出が続く中、ニクソン米政権は8月にドルの金への兌換を停止するとともに、輸入財に対して10%の課徴金を徴収することを決めました(ニクソン・ショック)。続く1971年12月のスミソニアン合意では、ドルの主要通貨に対する切り下げが合意されました(同時に輸入課徴金は廃止されました)が、1972~1973年には主要国が変動相場制に移行しました。このドル安政策によって、米国の輸出競争力が改善し、1973年以降、米国の経常収支が改善しました。金融市場では、ニクソン・ショックからスミソニアン合意までの間に米長期金利が低下する一方、株価は上昇トレンドとなりました。株価の上昇傾向は、1972年末まで継続しました。

(2)プラザ合意:1985年9月のプラザ合意の直前の段階では、レーガノミクスの下で米国では大型減税策の実施と軍事費の増額が長期金利を上昇させる一方、FRB(米連邦準備理事会)はインフレ抑制の観点から高金利政策を維持していました。金利上昇によって大幅なドル高が進行し、米国の経常収支は大幅な赤字を計上していました。米国議会で保護主義的な法制を採用する動きが広がる中、プラザ合意では、米国の貿易赤字を縮小させることを念頭に、G5諸国(米英日独仏)がドル売りの協調介入を行うことが決められました。これによってドルは円などの通貨に対して大きく下落し、その後の数年で米国の経常収支の赤字幅は大幅に改善し、景気の好調が続きました。金融市場では、短期金利・長期金利がともに下落する一方、株価はブラックマンデー(1987年)まで上昇基調を維持しました。

(3)リーマンショック(グローバル金融危機):リーマンショック時までの経常収支の赤字はGDP比では、1960年以降で最も高い水準に膨張しており、2006年時点では5.9%を記録しました。この水準は現在に至るまで破られていません。巨額の経常収支赤字はサブプライム貸出の増加などによって過度に需要が刺激されたことで生じた面が強く、その意味では、適切な規制や政策対応を怠ったことがもたらした出来事であたったと考えられます。リーマンショックの後、金融危機が景気後退をもたらした結果、輸入が減少し、経常収支は大きく改善しました。金融市場では、景気悪化により株価が暴落しました。FRBは景気浮揚のため短期金利を大幅に引き下げるととともに、量的緩和政策に乗り出しました。一方、金融危機の発生によって世界の資金が米国に集まりドル高が進行しましたが、このことも長期金利の低下に寄与しました。

トランプ政権による追加関税策はどのように位置づけられるか?

そして、現局面では、GDP比でみた経常収支の赤字は2023年に3.3%、2024年1-9月期に3.9%と、歴史的にみても比較的高い水準に悪化してきました。第1期トランプ政権下での経常収支赤字の水準はGDP比でみるとそれほど大きくなかったのですが、足元の計数は、1985年のプラザ合意の時の水準を上回っています。その意味では、第2期トランプ政権下で何らかの経常収支赤字削減策が実施されるのは、マクロ的な観点からみると必然であったのかもしれません。また、このことは、第2期トランプ政権では、第1期トランプ政権下よりもより高率の追加関税策や、大きめの「ディール」が目指されることを示唆しています。

一方、トランプ政権による追加関税策は、決して米国によって最善の策ではありません。米国の追加関税によってインフレ率が上昇すれば、利下げの停止や景気減速のリスクが高まります。2024年米国の輸入額(通関ベース)は3.3兆ドルでしたが、これはGDP(29.2兆ドル)の11.2%に相当します。多くの国・地域からの輸入品に追加関税を課すことで一時的にインフレ率が押し上げられるリスクが高まるほか、対象国からの報復追加関税等によって米国景気にマイナスの影響が及ぶリスクも出てきます。米国政府は、1971年のニクソンショック・スミソニアン合意、そして1985年のプラザ合意の時には、ドルを大幅に減価させることで経常収支の改善と景気の好調持続を成し遂げました。当時は、米国側からみて経常収支赤字を計上する主な国々(日本やドイツなど)が、米国の安全保障の傘に入る同盟国であったことで、米国政府の意向が受け入れやすい状況下で大幅なドル安政策を実施することができました。しかし、現在の局面では、中国が米国にとって最も大きな貿易赤字を計上する相手国であることから、大幅なドル安政策が受け入れられにくい状況にあります。このため、米国としては、ファーストベストな(最善の)解決法ではないにもかかわらず、追加関税策を交渉の道具として使うことで、「ディール」という名の下で、相手国による米国製品の輸入の増額や、相手国企業による対米直接投資を増やすこと等による相手国から米国向けの輸出の減額を目指していると想像されます。こうしたディールであれば、米国のインフレを押上げる効果は限定的で、米国の製造業にもプラスになります。相手国との交渉がまとまらず、ディールが成立しない場合には、トランプ政権は追加関税策を続けることで経常収支赤字の削減を図る公算が大きいと考えられます。

トランプ通商政策への金融市場の反応が今後変わっていく

以上のポイントを踏まえると、私は、グローバル金融市場における追加関税策の受けとめ方が、「追加関税の乱発による米国のインフレリスクの織り込み」から、追加関税を梃子にした、「米国と貿易相手国間のディールによるインパクトの織り込み」、という形に徐々に変化していくと予想しています。米国側が大きな対中貿易赤字を抱える(当レポートの先週号「中国経済が直面する課題とその政策対応」⦅2025年2月6日号⦆をご覧ください)中での米中間のディールは合意が比較的難しいとみられることから、米国は中国に対して比較的高めの追加関税を課し続ける可能性がありますが、中国以外の国・地域との間では、比較的速やかにディールが締結される公算があるとみられます。

グローバル金融市場では、この点が、①米国についての過度のインフレ懸念が後退し、その結果として、米長期金利が4%前半で落ち着く公算が高いこと、②多くの国・地域とのディールが米国の経済成長率を押上げる効果をもたらし、それが米国株投資への魅力を高めること、➂逆に米国との貿易収支赤字がGDP比でみて大きい国では、ディールによる景気へのマイナス効果が強く意識されやすいこと、④国・地域ごとに具体的なディールの内容を想定し、それを株価に織り込む動きが出てくること―という形でインパクトをもたらすと見込まれます。

トランプ大統領は、就任当日にアメリカファーストの貿易政策についての覚え書を発表し、担当閣僚に対し、4月1日までに米国の貿易赤字の背景や他国への追加関税を含む手段による貿易赤字の改善策を提案するように求めました。米国と他の国・地域との通商摩擦は4月以降に本格化すると見込まれ、その行方が注目されます。

ご利用上のご注意

当資料は情報提供を目的として、インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(以下、「当社」)が当社グループの運用プロフェッショナルが日本語で作成したものあるいは、英文で作成した資料を抄訳し、要旨の追加などを含む編集を行ったものであり、法令に基づく開示書類でも金融商品取引契約の締結の勧誘資料でもありません。抄訳には正確を期していますが、必ずしも完全性を当社が保証するものではありません。また、抄訳において、原資料の趣旨を必ずしもすべて反映した内容になっていない場合があります。また、当資料は信頼できる情報に基づいて作成されたものですが、その情報の確実性あるいは完結性を表明するものではありません。当資料に記載されている内容は既に変更されている場合があり、また、予告なく変更される場合があります。当資料には将来の市場の見通し等に関する記述が含まれている場合がありますが、それらは資料作成時における作成者の見解であり、将来の動向や成果を保証するものではありません。また、当資料に示す見解は、インベスコの他の運用チームの見解と異なる場合があります。過去のパフォーマンスや動向は将来の収益や成果を保証するものではありません。当社の事前の承認なく、当資料の一部または全部を使用、複製、転用、配布等することを禁じます。

MC2025-017