米追加関税の日本市場へのインパクトと今後

要旨

米追加関税は日本の製造業の利益を6.3~8.4%押し下げる公算

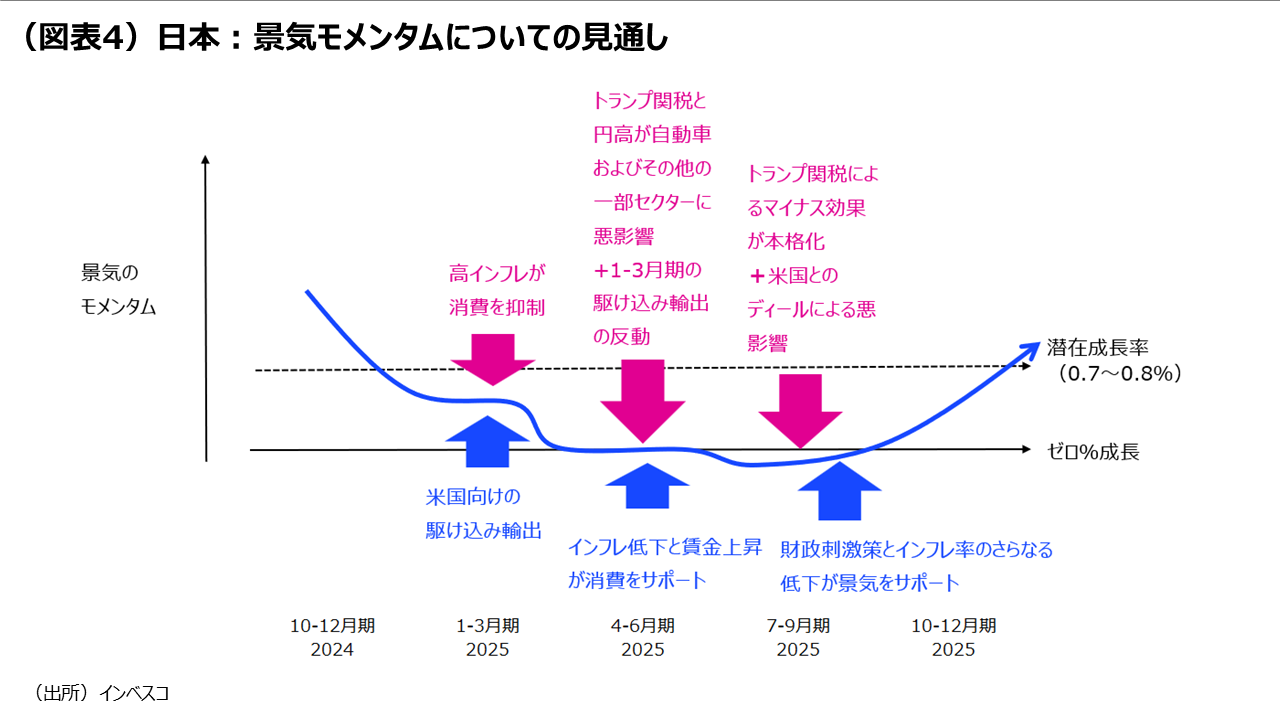

米トランプ政権の追加関税策による日本の製造企業への悪影響について、一定の前提を置いて試算すると、米国が課す相互関税率が24%の場合には、日本の製造企業全体の年間経常利益が8.4%減少することがわかりました。相互関税率が10%に軽減される場合には、経常利益の減少率は6.3%と試算されました。

短期的な景気への影響は比較的大きい。日銀は年内の追加利上げ見送りへ

私は日米間の通商ディールが締結されるとみていますが、そうだとしても、米追加関税策による日本経済への悪影響は回避できないと予想されます。前期比でみた日本の実質GDP成長率は、4-6月期にはゼロ%近辺に低下し、7-9月期には浅めのマイナスとなった後、10-12月期にプラスに回復するとみられます。仮に米国景気が後退局面に陥る場合には、日本経済も同様に後退局面入りすると見込まれます。

日本金融市場(株・債券・為替)の見通し

トランプ政権の追加関税政策は、日本市場において、株安、債券高、円高をもたらしてきました。2025年末の見通しについて、ドル円レートの想定を、いままでよりも円高方向の1ドル=140~145円に変更するとともに、日本の10年国債金利見通しも1.2%へと引き下げます。日本株については、今後、短期的には、米国が半導体や医薬品についての追加関税措置を発表するタイミングで下振れリスクがあるものの、追加関税による日本企業の業績への押し下げ効果は、日本の株価にほぼ織り込まれたと考えられます。その後、日米間のディール締結が日本株の底打ちのきっかけになる可能性が高いと見込まれます。また、FRBが利下げにふみきる兆候が出てくる段階で、米国の株価上昇が日本の株価上昇を後押しすると予想されます。

米追加関税は日本の製造業の利益を6.3~8.4%押し下げる公算

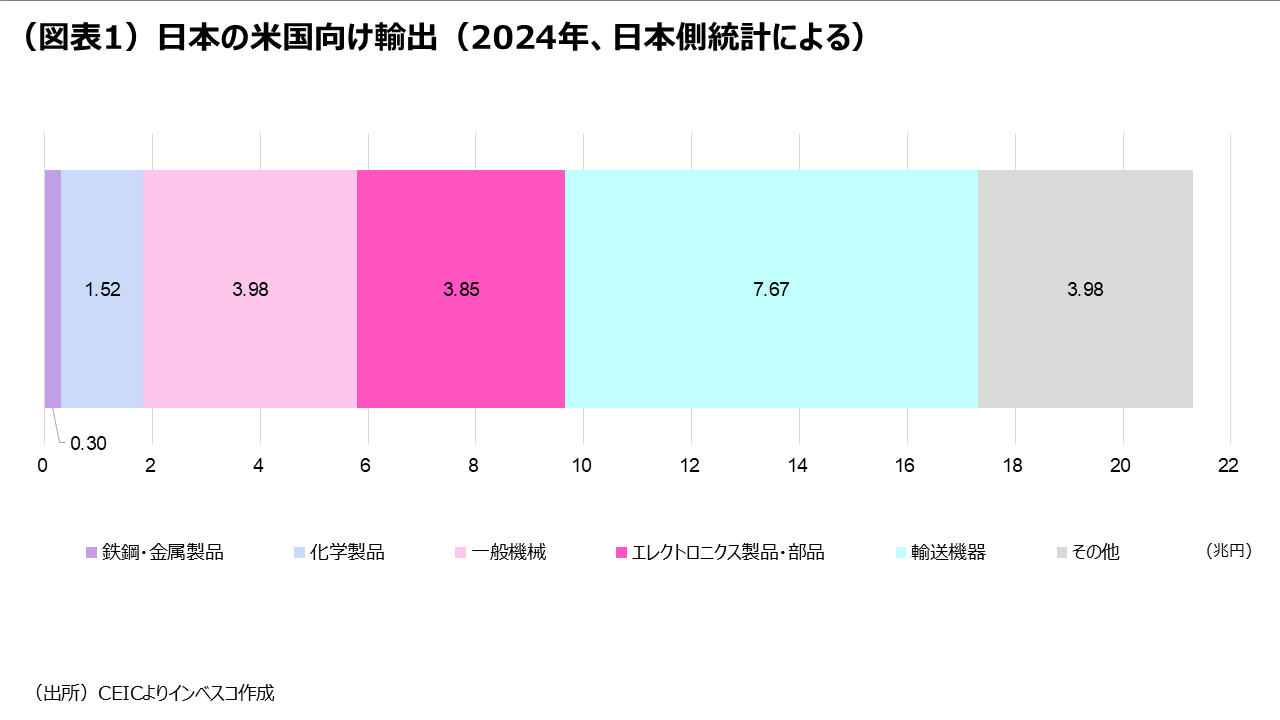

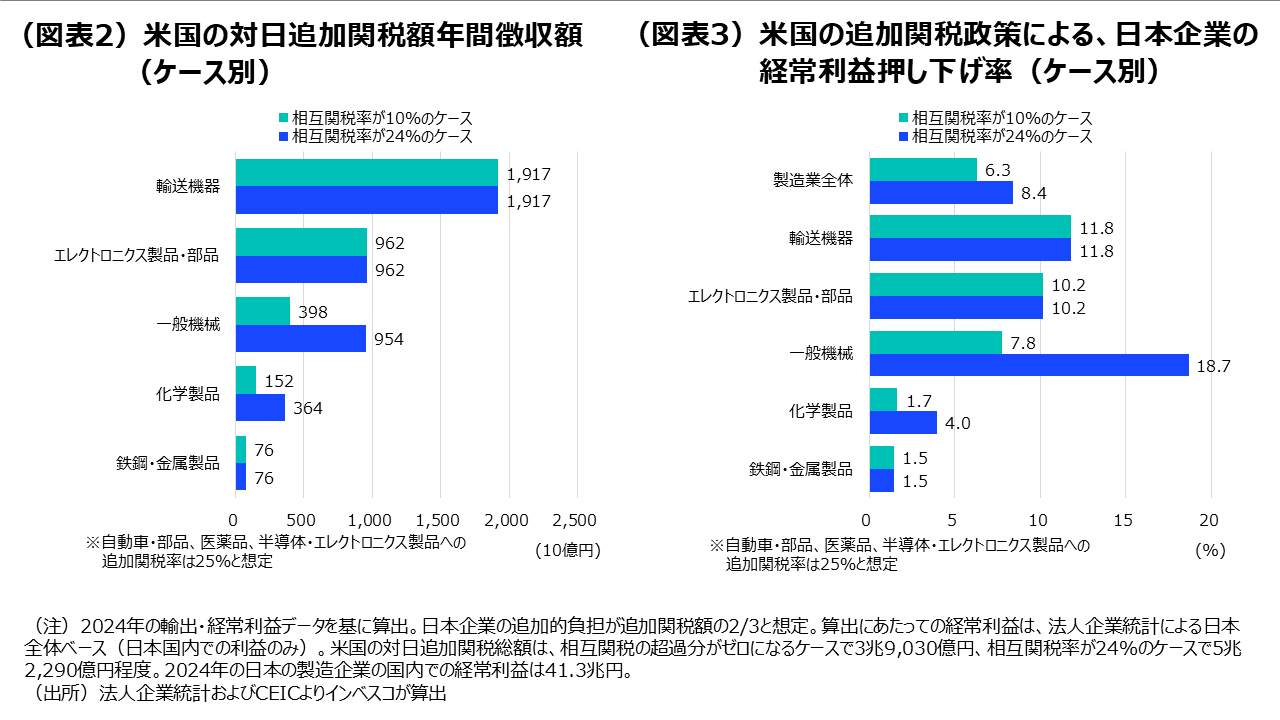

グローバル市場を揺るがしている米トランプ政権の追加関税策が、日本経済に大きな悪影響をもたらしつつあります。日本側の統計によると、日本から米国への輸出額は2024年に21.3兆円と、日本のGDP(609兆円)の3.5%を占めました(図表1)。現在、日米間で追加関税を巡る通商協議が進行中ですが、仮に、米国側が既に公表している日本向けの相互関税率(24%)および分野別の追加関税率(鉄鋼・アルミニウム、自動車部品に25%、半導体・エレクトロニクス、医薬品等にも25%が適用されると仮定しました)がそのまま適用されるとすれば、日本から米国向けの輸出には5.2兆円の追加関税が課されることになります(分野別の追加関税額は図表2をご覧ください)。日米通商交渉で合意(ディール)が成立し、相互関税率が10%に設定される場合の追加関税額は3.9兆円になります。この追加関税分について、全て日本の輸出業者が負担するという極端な前提を置くと、追加関税の総額は、2024年の製造企業の国内での経常利益(41.3兆円、法人企業統計に基づく日本の全ての製造企業ベースの計数)の9.4%(相互関税率が10%のベースレートに軽減されるケース)~12.7%(相互関税率が24%のケース)に相当します。

第1期トランプ政権下で中国からの輸入品に課せられた追加関税によるコストの大半が米国の消費者に転嫁されたことをふまえると、実際には、日本から米国への輸出品に課せられる追加関税のコストはすべて日本側が負担することになるという前提には無理があるでしょう。日本から米国向けの輸出品がどれだけ米国内の製品で代替可能かという点や、日本以外の国々から米国向けの追加関税率がどのように設定されるか、などの点が、追加関税によるコストを日米のそれぞれがどのように負担するかを左右していくとみられます。日本企業にとっての負担はこの直接的な追加関税額の負担だけではありません。米国の消費者や企業が追加関税に伴うコストを負担する場合、価格の上昇がその財に対する米国の需要そのものに悪影響を及ぼし、日本からのそれらの財輸出の数量が減少する影響も出るはずです。その場合、財の輸出数量の減少は、サプライチェーンの上流に位置する財の生産や生産設備に対する需要の減少にもつながります。また、日本企業がアジアの製造拠点を通じて米国に直接的・間接的に輸出している財についても、それぞれの国ごとに米国が課す追加関税の対象となり、日本企業にとっての負担になります。

以上の影響を試算することは非常に困難ですが、一つの目安として、追加関税のコストの3分の2を日本の輸出企業が負担すると考えると、米国の追加関税策によって、日本の製造業企業の経常利益は、6.3%(相互関税率が10%のケース)~8.4%(相互関税率が24%のケース)程度減少する計算になります(図表3)。これは、日本の2024年のGDPの0.4~0.6%に相当します。

短期的な景気への影響は比較的大きい。日銀は年内の追加利上げ見送りへ

米国は一部分野の追加関税率について未だ発表していませんし、米国と各国・地域との「ディール」(通商合意)の行方も不透明です。しかし、当レポートの先週号(「追加関税、米景気、FRBについての直近の見方」4月17日発行)でふれたように、私は、米国が今後3カ月程度の間に主要貿易相手国と何らかのディールを締結し、相互関税率が当初の発表された水準から引き下げられる可能性が高いと考えています。米国との間で最も早く交渉することになった日本についても、米国からの輸入促進措置や米国向け直接投資の増額を含むディールを締結する可能性が高いとみています。ただし、ディールは対米での日本の輸入増・輸出減につながる内容になることをふまえると、日本の景気には一定のマイナス効果をもたらすとみられます。また、ディールが締結されたとしても、10%の相互関税は残るとみられるほか、米国が課す分野別の追加関税もそのまま残る公算が大きいとみられます。

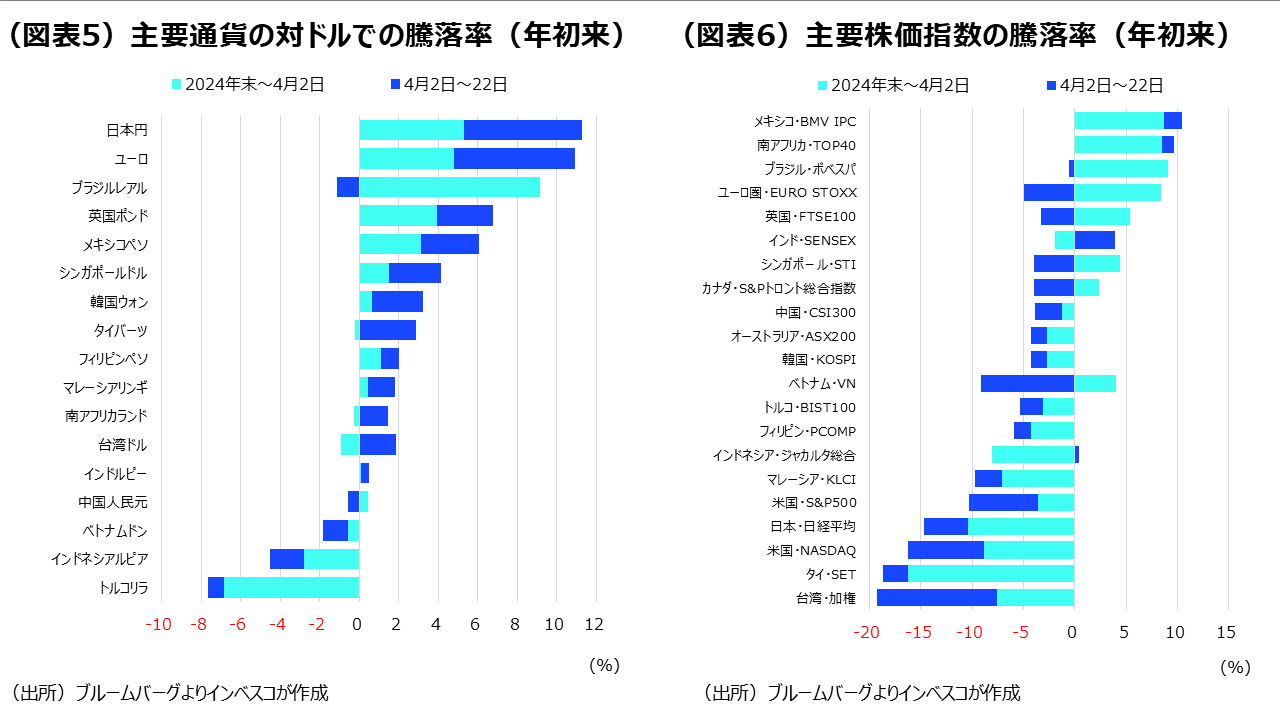

こうした前提の下で今後の日本経済のメインシナリオを考えると、追加関税の影響が強く顕在化することで、従前から私が想定していた、4-6月期からの景気回復シナリオを描くことは不可能になりました。1-3月期は、食品価格の上昇を起因とする高インフレによって民間消費が悪影響をうけたとみられます。この点は景気に一定の下押し圧力をもたらしたものの、米国の追加関税措置を前にした駆け込み需要によって米国向けの輸出が加速したことで、実質GDP成長率(前期比年率でみた成長率。以下同様)は潜在成長率をやや下回る水準にとどまったとみられます(図表4)。

続く4-6月については、1-3月期の駆け込み輸出による反動で輸出が減速するとみられるほか、米国の追加関税策による悪影響が顕在化し始めるとみられます。4-6月期は春闘による賃上げと食品インフレの低下が消費に対して一定のサポート力を発揮すると見込まれるものの、消費には輸出の弱さを相殺するほどの強さは期待できないことから、4-6月の実質GDP成長率はゼロ%程度にまで低下すると見込まれます。7-9月期に入ると、トランプ関税によるマイナス効果が本格化するのに加え、米国とのディールに伴う悪影響も出始めるほか、トランプ政権の追加関税策がもたらすグローバルな景気低迷により、米国向けだけではなく他の地域向けの輸出に下押し圧力がかかるとみられます。日本政府による実施が見込まれる財政刺激策は、これらのダウンサイドの力を一定程度和らげるとみられるものの、日本経済は7-9月期に浅めのマイナス成長に陥る可能性が高いと予想されます。ただ、10-12月期には、追加関税による悪影響が一服するほか、インフレ率の低下が家計の実質購買力の改善につながることから、日本の実質GDP成長率はプラス圏を回復するとみられます。

このメインシナリオ下では、4-6月期から7-9月期にかけての景気悪化を受けて、日本銀行が年内の追加的な利上げを見送らざるをえないと見込まれます。日銀による次回の追加利上げは追加関税による悪影響が一服するとみられる2026年1月に実施されると予想します。

リスクシナリオとしては、米国景気が後退(リセッション)局面に陥るシナリオが最も重要です。世界景気の悪化に伴う日本の輸出停滞に加えて、FRB(米連邦準備理事会)が積極的に利下げ政策を推進することで、ドル円レートはさらに円高方向に振れ、米国景気の悪化とともに円高が日本経済の景気後退をもたらすと見込まれます。

なお、今後の日米通商交渉において、米国側が政府・日銀による円高誘導措置を求めてくる可能性が日本市場で懸念されていました。この点については、ベッセント米財務長官が4月23日に日本のメディアとの会見において、日本に通貨目標や通貨協定を求めることはしないと発言したことから、現時点では強く懸念する必要はなさそうです。

日本金融市場(株・債券・為替)の見通し

トランプ政権の追加関税政策は、日本市場において、株安、債券高、円高をもたらしてきました。ドル円レートが円高方向に大きく振れた(図表5)のは、①トランプ政権の追加関税策によって米国景気の大幅な悪化とFRBによる積極的な利下げが視野に入ったこと、②トランプ政権の政策が金融市場に混乱をもたらしたことで、グローバル市場で米国株・米国債券へのエクスポージャーを減らす動きが一部で出てきたこと、➂日本の景気見通しが悪化したことで、日銀の金融政策のハト化が金融市場で織り込まれたこと、を背景にしたものとみられます。私は、これまで、2025年末におけるドル円レートの想定を1ドル=145~150円のレンジでみてきましたが、直近の動きを受け、想定レンジを1ドル=140~145円へと変更します。短期的には、トランプ政権の半導体や医薬品についての追加関税措置の発表がドル安をもたらすことで、さらなる円高ドル安が進行するリスクがあります。しかし、トランプ政権が、90日間の相互関税超過分の延期期間において主要国との間でディールを締結する運びとなれば、金融市場における政策についての不透明感がやや和らぎ、グローバルなドル安の動きが一服すると見込んでいます。

これと同じタイミングで米国債市場における混乱は和らぎ、米国景気の悪化見通しに沿って、米国の長期金利が低下する動きが強まるとみています。私は、米10年国債金利が、2025年末に4%程度まで低下するとみています。日本の10年金利は、日本の景気悪化と日銀のハト派化が織り込まれる中で、4月23日時点で1.326%と、3月末までの1.5%程度の水準から大きく低下しました。今後、米国の長期金利の落ち着きとFRBによる年内3回の利下げによって日本の長期金利には一定の低下圧力がかかるとみられますが、10-12月期には日本の景気にある程度の明るさが戻るとみられることから、2025年末時点での10年国債金利を1.2%と予想します。

一方、日本株市場では、日経平均株価が年初来で14.2%、トランプ政権が相互関税措置を発表する直前の4月2日からは4.2%下落しました(4月22日の終値ベ-スで計算)。日本株は、グローバル市場での他国の主要株価指数と比べて、比較的大きく下落してきました(図表6)。

この背景には、①トランプ政権の追加関税策による悪影響、②米国景気の見通しの悪化、➂円高の進行、などの要因があったと考えられます。この先、短期的には、米国が半導体や医薬品についての追加関税措置を発表することで、日本株にはさらなる下振れリスクがあります。しかし、先にふれたように、米国の追加関税政策による日本の製造業企業に対する経常利益押し下げ効果は6.3~8.4%程度とみられることから、追加関税による影響はほぼ日本の株価に織り込まれたと考えられます。今後、日本が米国との間でのディールを締結すれば、その内容にもよりますが、日本株の底打ちのきっかけになる可能性が高いと見込まれます。そして、FRBが利下げにふみきる兆候が出てくる段階で、米国の株価上昇が日本の株価上昇を後押しすると予想されます。

他方、今後、日本の株価がさらに下振れるリスクとして、①米国が景気後退に陥るとの観測が強まるケース、②米国とのディールに政府・日銀による円高誘導が含まれるケース、には要注意です。

ご利用上のご注意

当資料は情報提供を目的として、インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(以下、「当社」)が当社グループの運用プロフェッショナルが日本語で作成したものあるいは、英文で作成した資料を抄訳し、要旨の追加などを含む編集を行ったものであり、法令に基づく開示書類でも金融商品取引契約の締結の勧誘資料でもありません。抄訳には正確を期していますが、必ずしも完全性を当社が保証するものではありません。また、抄訳において、原資料の趣旨を必ずしもすべて反映した内容になっていない場合があります。また、当資料は信頼できる情報に基づいて作成されたものですが、その情報の確実性あるいは完結性を表明するものではありません。当資料に記載されている内容は既に変更されている場合があり、また、予告なく変更される場合があります。当資料には将来の市場の見通し等に関する記述が含まれている場合がありますが、それらは資料作成時における作成者の見解であり、将来の動向や成果を保証するものではありません。また、当資料に示す見解は、インベスコの他の運用チームの見解と異なる場合があります。過去のパフォーマンスや動向は将来の収益や成果を保証するものではありません。当社の事前の承認なく、当資料の一部または全部を使用、複製、転用、配布等することを禁じます。

MC2025-045