Märkte und Wirtschaft 2021: Licht am Ende des Tunnels

2020 haben defensive Anlagewerte besser performt als zyklische Vermögenswerte. Für 2021 erwarten wir das Gegenteil.

Die US-amerikanische Wirtschaft hat im ersten Halbjahr 2019 ein reales Wachstum von gut 2,5% erreicht, dass damit leicht über der typischen Schätzung der Potenzialrate der Wirtschaft von 1,9% lag. Gleichzeitig wurden weiter neue Arbeitsplätze geschaffen und die Arbeitslosenrate verharrte auf einem niedrigen Stand von 3,7%.1 Während die Verbraucherausgaben deutlich gestiegen sind, haben sich die Anlageinvestitionen der Unternehmen und die Exporte jedoch abgeschwächt. Die Einnahmen der privaten Haushalte sind durch das allmähliche Lohnwachstum und die hohe Beschäftigung gestützt worden sowie durch die zunehmend bessere finanzielle Verfassung der privaten Haushalte, wie Umfragen der New York Federal Reserve zeigen. Wichtigste Treiber dieser Entwicklung sind die steigenden Hauspreise, die höheren Aktienkurse und die im Verhältnis zu den Haushaltseinnahmen geringere Verschuldung.

Die gute finanzielle Verfassung der privaten Haushalte ist ein wichtiger Grund, der dafürspricht, dass die aktuelle Expansionsphase im Konjunkturzyklus noch mindestens zwei weitere Jahre andauern kann. Kurz vor der Finanzkrise von 2008-09 sah es ganz anders aus – damals hatte die Verschuldung der privaten Haushalte ein sehr hohes Niveau erreicht. Insgesamt hat sich die Lage der Konsumenten auf Kosten der Unternehmen verbessert, was in der zweiten Hälfte der Expansionsphase im Konjunkturzyklus häufig der Fall ist.

Die Gewinne der US-Unternehmen scheinen ihren zyklischen Höchststand überschritten zu haben. Die Erträge sind zwar weiter gestiegen, die Margen aber dünner geworden und die Stärke des Dollars hat die Auslandserträge geschmälert. So scheinen die Investitionsgüteraufträge (ohne zivile Flugzeuge und Verteidigungsinvestitionen), ein Frühindikator der Unternehmensinvestitionen, zu stagnieren und die Exportaufträge (aus dem Einkaufsmanagerindex) haben nachgelassen. Gestützt durch den Rückgang der Hypothekenzinsen entwickelt sich die Lage am Häusermarkt – einem weiteren Frühindikator für diverse Unternehmenssektoren – weiter positiv. Das lässt auf eine positive Entwicklung der Beschäftigung und der Nachfrage nach verschiedenen Rohstoffen wie Holz, Kupfer und Stahl hoffen. Der Geschäftsklimaindikator des Conference Board bewegt sich weiterhin auf oder in der Nähe seines zyklischen Höchststands.

Alle diese Indikatoren signalisieren, dass die wirtschaftliche Lage in den USA nicht schlecht ist, durch den globalen Abschwung im verarbeitenden Gewerbe aber etwas gedämpft worden ist. Ich rechne mit einer Fortsetzung des positiven Wachstums in den USA und sehe kein Risiko einer Überhitzung der Wirtschaft oder eines erhöhten Inflationsdrucks.

Bei ihrer letzten Sitzung unter der Leitung von Mario Draghi als Präsident des Zentralbankrats hat die Europäische Zentralbank (EZB) am 12. September entschieden, ab November wieder Staatsanleihen im Wert von monatlich 20 Milliarden Euro anzukaufen und den Einlagenzins um weitere 10 Basispunkte (Bps) auf -0,5% zu senken. Diese Entscheidungen wurden von den Chefs der deutschen, niederländischen, französischen und österreichischen Zentralbanken nicht befürwortet.

Dass die bisherigen Anleihekäufe der EZB keine Wirkung gezeigt haben, ist meines Erachtens auf Konstruktionsfehler zurückzuführen. Ein Ankauf der Wertpapiere von Nicht-Banken hätte das Wachstum der Geldmenge M3 in der Eurozone deutlich schneller beschleunigt und zu einem dynamischeren Wirtschaftswachstum geführt. Das wiederum hätte die gesamtwirtschaftliche Nachfrage in der Eurozone gestärkt, so dass kein Bedarf für erneute Anleihekäufe bestanden hätte.

Dennoch hat die EZB jetzt entschieden, noch einmal den gleichen, verfehlten Weg – Wertpapierkäufe von Banken – einzuschlagen. Meiner Ansicht nach wird das zur Absorption bedeutender Volumen an Staatsanleihen führen, im Wesentlichen in Form eines Asset-Swaps mit den Banken. Dadurch entstehen keine neuen Einlagen in den Händen der Unternehmen und privaten Haushalte, sondern nur in den Büchern der EZB selbst. Daher wird das M3-Wachstum vermutlich weiter zu niedrig sein und die Eurozone wahrscheinlich weiter mit den schwachen Wachstums- und Inflationsraten und der Negativzinsfalle zu kämpfen haben, die sie sich selbst gestellt hat.

In Großbritannien dominiert die Brexit-Saga weiter die politische Debatte und bremst das Wirtschaftswachstum durch ein hohes Maß an wirtschaftspolitischer Unsicherheit – d.h. fehlende Klarheit über die Regelungen und Vorschriften, Zölle und Wettbewerbsposition der Unternehmen nach einem Austritt aus der EU.

Das Hin und Her in der Brexit-Debatte schlägt sich weiter in zwei wichtigen Bereichen nieder: dem Außenwert des britischen Pfundes und den inländischen Investitionen. In anderen wie dem Arbeitsmarkt, den privaten Konsumausgaben oder den Inflationstrends entwickelt sich die britische Wirtschaft derweil weiterhin ähnlich wie vor dem Referendum im Juni 2016.

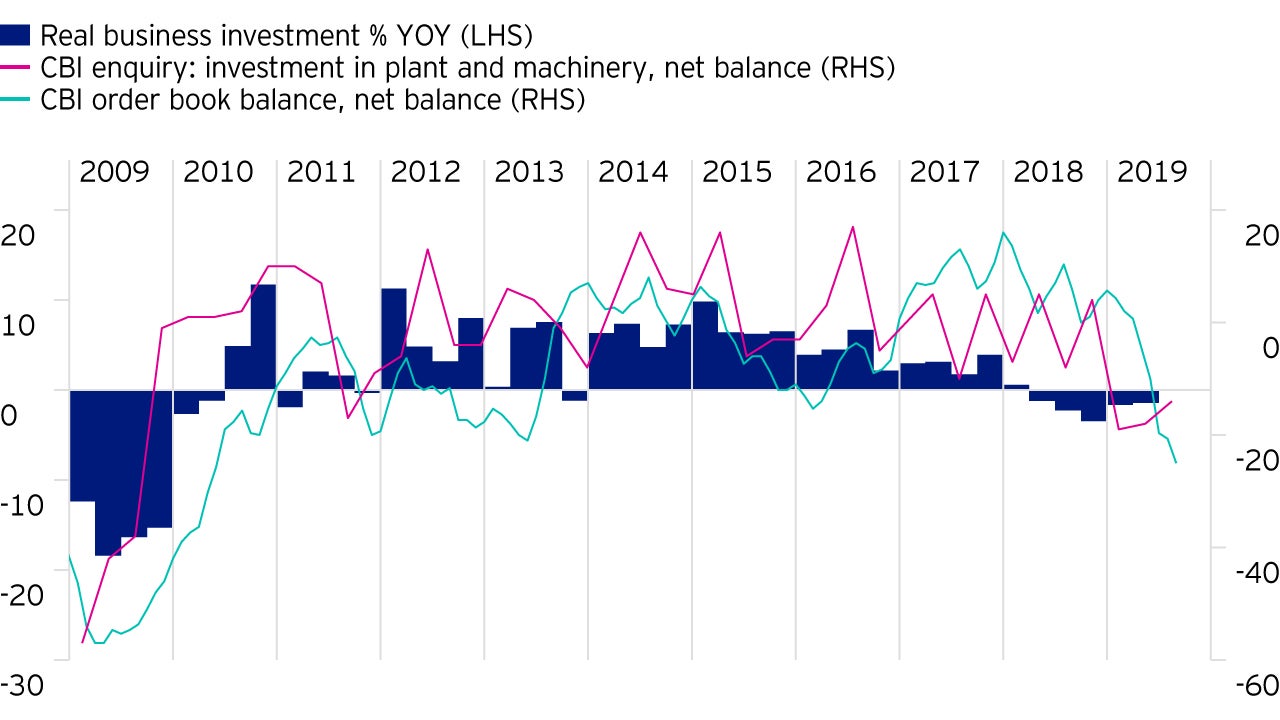

Was die Investitionen angeht, zeigt sich der Rückgang der Anlageinvestitionen der Unternehmen sehr deutlich in „harten“ Zahlen wie den Bruttoinlandsprodukt (BIP)-Daten zu den Bruttoanlageinvestitionen sowie „weichen“ Daten wie den CBI-Umfragen zu den Ausgaben für Maschinen und Anlagen und den Auftragsbüchern. Leider ist unwahrscheinlich, dass sich an diesen Trends viel ändert, bis Großbritannien und die EU einer Einigung zu den künftigen Modalitäten ihrer politischen Beziehung und Handelsbeziehungen deutlich nähergekommen sind.

Eine Einigung im US-chinesischen Handelsstreit ist weiterhin nicht in Sicht. Die Handelspolitik von US-Präsident Donald Trump beginnt, deutliche Spuren im chinesischen Außenhandel und dem chinesischen BIP-Wachstum zu hinterlassen. Die US-Importe aus China sind in den vergangenen Monaten deutlich gesunken. Dagegen ist die US-Nachfrage nach Produkten aus anderen asiatischen Märkten gestiegen. Inzwischen beginnt sich die teilweise Verlagerung internationaler Lieferketten aus China in Länder, die von den Trump-Zöllen noch nicht betroffen sind, positiv in den Produktions- und Außenhandelszahlen einiger kleinerer ostasiatischer Volkswirtschaften wie Taiwan, Korea und Vietnam niederzuschlagen.

Angesichts der vielen Bereiche, in denen die Trump-Regierung Zugeständnisse von China fordert – vom Diebstahl geistigen Eigentums über Subventionen für staatseigene Unternehmen bis hin zur Öffnung binnenwirtschaftlicher Sektoren für ausländische Wettbewerber – erscheint ein nachhaltiger Waffenstillstand im Handelskrieg mit China wenig wahrscheinlich. Die bevorstehende Präsidentschaftswahl in den USA könnte Trumps Team zwar dazu veranlassen, irgendwann in diesem oder dem nächsten Jahr einen Sieg im Handelskonflikt zu verkünden und diesen zu beenden. Ich halte eine rein temporäre Aussetzung von US-Handelsmaßnahmen gegen China aber für wahrscheinlicher.

Für Japans andauernde wirtschaftliche Schwäche gibt es zwei wesentliche Gründe.

Auf realwirtschaftlicher Seite ist das die Tatsache, dass die Bevölkerung und die Erwerbstätigenbasis (die Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter von 15 bis 64 Jahren) im Jahr 2010 bzw. 1992 ihre Höchststände erreicht haben. Wenn diese Kennzahlen zurückgehen, begrenzt das automatisch das potenzielle reale BIP-Wachstum.

Die zweite Erklärung für die anhaltende Schwäche der nominalen Indikatoren – Inflation, Löhne, BIP in aktuellen Preisen etc. – ist das anhaltend geringe Wachstum der breiten Geldmenge. Trotz der noch aggressiveren Lockerung der Geldpolitik mit der „quantitativen und qualitativen Lockerung“ (QQE) und der viel beschworenen Steuerung der Zinsstrukturkurve („Yield Curve Control“ - YCC) ist die japanische Geldmenge M2 seit 1992 im Schnitt mit nur 2,6% pro Jahr1 gewachsen, was viel zu wenig ist, um das Inflationsziel der Bank of Japan (BoJ) von 2% zu erreichen. Fundamental betrachtet braucht Japan ein Wachstum der Geldmenge M2 von 5-6% pro Jahr.1 Leider werden sich die gesamtwirtschaftlichen Aussichten für Japan nicht nennenswert verändern, solange dieses grundlegende Problem der Geldpolitik — der Ankauf japanischer Staatsanleihen für das QQE-Programm von den Banken (an Stelle von Nicht-Banken) — nicht gelöst ist.

Quelle: Refinitiv Datastream, Stand 27. September 2019.

Der Wert von Anteilen kann schwanken. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile weniger als den ursprünglich angelegten Betrag zurückerhalten

Die in diesem Material dargestellten Prognosen und Marktaussichten sind subjektive Einschätzungen und Annahmen des Fondsmanagements oder deren Vertreter. Diese können sich jederzeit und ohne vorherige Ankündigung ändern. Es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass die Prognosen wie vorhergesagt eintreten werden.

EMEA9259/2019

2020 haben defensive Anlagewerte besser performt als zyklische Vermögenswerte. Für 2021 erwarten wir das Gegenteil.

Als aktive Manager in einer Industrie, in der passive Strategien weiter Marktanteile gewinnen, möchten wir daran erinnern, dass sich Investments in herausragende, gut geführte Unternehmen auf lange Sicht überdurchschnittlich auszahlen. Uns ist es bislang immer wieder gelungen, derartige Unternehmen zu identifizieren und zum richtigen Preis zu kaufen.

Mike Shiao, CIO des Asia Equity Teams (HK), gibt Einblick in die attraktiven Anlagechancen, die er an den chinesischen Aktienmärkten sieht. Nachdem China das Covid-19-Virus erfolgreich in den Griff bekommen hat, meint Shiao, dass der private Konsum ein wichtiger Motor der Wachstumserholung sein wird.