ESG 聚焦ESG趨勢:聖嬰現象、適應、轉型及投資啟示

近期由聖嬰現象引發的高溫熱浪、乾旱及洪澇等災害成為市場焦點。相關現象讓投資人及思想領袖開始關注氣候適應及相關投資機會。

電動汽車價格戰

背景

年初以來,中國逾40個汽車品牌宣佈降價,其中小客車品牌於2023年第一季降價10-20%1。類似的價格戰亦出現在世界其他地區,包括美國,主要原因如下:

啟示

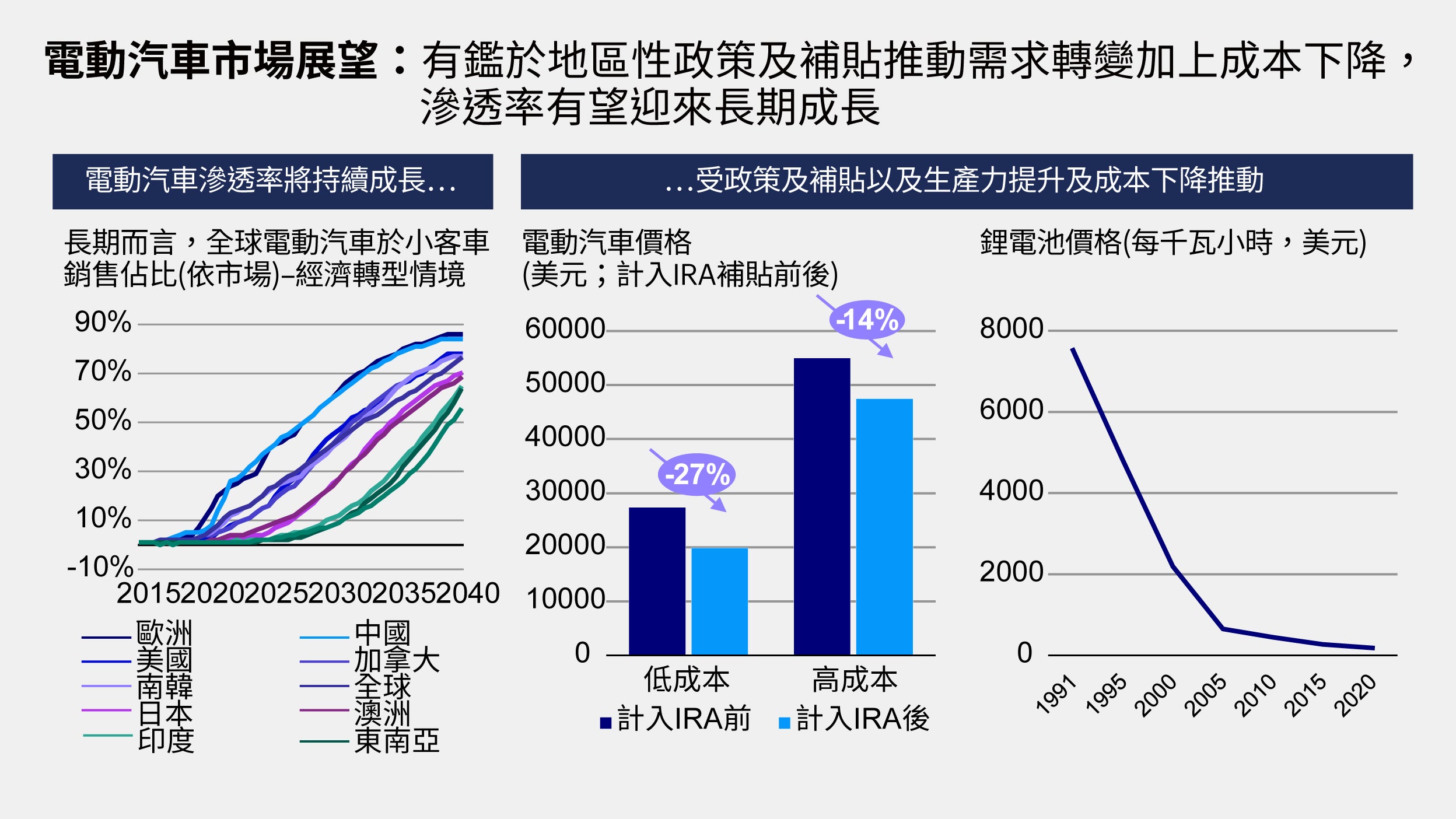

電動汽車前景 - 長期成長可期

市場預測

截至2040年,全球歐洲、美國及中國等主要市場的電動汽車在新車銷售中的滲透率預計可達80%以上2。驅動因素如下:

其他考慮因素

資料來源:Bloomberg NEF (EVO Report 2022 | BloombergNEF | Bloomberg Finance LP (bnef.com));CTVC/ InsideEVs (IRA and the new capital cost of climate #114 (ctvc.co));World in Data (The price of batteries has declined by 97% in the last three decades - Our World in Data)。

投資啟示:透過細微差別辨識亞洲贏家

投資機會

風險及考慮因素:

參考資料:

1 Yahoo News China EV Price War Reaches Fever Pitch: An Analysis (yahoo.com)

2 Bloomberg NEF EVO Report 2022 | BloombergNEF | Bloomberg Finance LP (bnef.com)

3 路透社,Factbox: How U.S. electric vehicle subsidy rules impact Europe | Reuters

4 《經濟學人》, Data point: clean energy costs are falling (economist.com)

5 The Driven Tesla and BYD electric vehicle price war shows EV price cuts are a trend, not a fad (thedriven.io)

6 IEA Global EV Outlook 2023: Catching up with climate ambitions (windows.net)

7 IEA Global EV Outlook 2023: Catching up with climate ambitions (windows.net)

8 IEA Global EV Outlook 2023: Catching up with climate ambitions (windows.net)

9 Bloomberg NEF Supply Chain Latest: US Treasury Guidance on IRA Subsidies - Bloomberg

10 MS Tesla Inc: EV Battery Commoditization? Lessons from Solar and LED

投資附帶風險,投資標的及投資地區可能之風險如市場(政治、經濟、社會變動、匯率、利率、股價、指數或其他標的資產之價格波動)風險、流動性風險、信用風險、產業景氣循環變動、證券相關商品交易、法令、貨幣、流動性不足等風險。且基金交易係以長期投資為目的,不宜期待於短期內獲取高收益,投資人宜明辨風險,謹慎投資。詳情請參閱基金公開說明書或投資人須知。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。

Inv23-0144

您將透過此連結至非景順投信之網站,其他業者經營之網站均由各該業者自行負責(包括客戶隱私權保護及客戶資訊安全事項),本公司對該網站之資訊內容無權管理亦不負擔任何責任。